Passiamo alla Edificazione della CHIESA (1884) e della Erezione della PARROCCHIA (1917).

La data della costruzione della Chiesa la ricaviamo dalla suddetta Iscrizione e dalla “Cronistoria”. Della Chiesa, costruita nel 1884 non abbiamo notizie sia del progettista che della Ditta costruttrice. Si spera che la documentazione possa essere conservata nell’ ARCHIVIO STORICO COMUNALE. La costruzione a tre navate, una principale e due laterali, presenta un Prospetto principale, con i tre relativi ingressi, con la tipica decorazione del tempo cioè il TUFO a VISTA. La Chiesa occupa lo spazio tra due strade: a destra, per chi guarda la facciata, vi è il prospetto che si affaccia in Via Domenico Cirillo, a sinistra Via Giovanni Gadaleta. I due prospetti laterali si presentano a decorazione a tufo a vista integro, a trama litica calcarea serrata massiccia, buona la tenuta dell’intera massa litica, nonostante i suoi 133 anni di vita. Sul prospetto di sinistra si innalza, sul fondo, un CAMPANILE, molto semplice, anch’esso realizzato con tufo a vista, a forma di VELA con terminazione piatta, ed accoglie nelle due monofore, slanciate, ad arco centinato tre CAMPANE: a sinistra la grande, sulla destra sopra quella media e sotto una più piccola. Sempre sullo stesso prospetto in direzione del campanile nella parte inferiore vi è sulla sinistra un ingresso, che mediante scalinata interna di accesso, conduce nell’Ufficio Parrocchiale e all’antistante Sacrestia; a destra vi è una finestra; superata la parete del Campanile vi è un seminterrato (juso); subito sopra un grosso finestrone ad arco centinato che dà luce nel’ Ufficio Parrocchiale. Stessa cosa si ripete sul prospetto di destra che è privo di campanile. Tornando al prospetto principale sicuramente in tufo a vista, originariamente, poi non so quando, è stato intonacato. Nel 1984 nel Primo Centenario della costruzione della Chiesa, sotto il parrocato di Don Sabino Cianci la facciata è stata rivestita da lastre di travertino. Ne fa testimonianza una di queste lastre marmoree, posta sul prospetto principale in alto a sinistra con la seguente incisione: “ RESTAURO / 1°CENTEN(ARIO) / 1984”. Restando sul prospetto principale, si aprono tre finestre, due piccole rettangolari a base più lunga dell’altezza, con stipiti e architravi in pietra modanata, che risultano posizionate sui due ingressi laterali; la terza finestra, posta in alto a sviluppo verticale, stretta con arco centinato, risulta trovarsi sull’asse mediano dell’ingresso principale. Il sagrato, con la sua scalinata di accesso con quattro scalini, di cui il primo più grande rispetto agli altri tre, presenta un’ampia piazza antistante con pavimentazione a lastre litiche calcaree. Poi, inopportunamente asfaltata, oggi rimosso il bitume, resta penalizzata, compreso il bel prospetto, da ingombranti aggiunte di verde ed altro, che male si addicono nel contesto, in questo caso, sacro e strutturale dell’Edificio. Una recinzione metallica ne perimetra e chiude l’intero sagrato. Questa risulta dilatata fino a quasi lambire il marciapiede, in origine, ma in tempi recenti, era arretrata al primo ampio scalino già descritto innanzi.

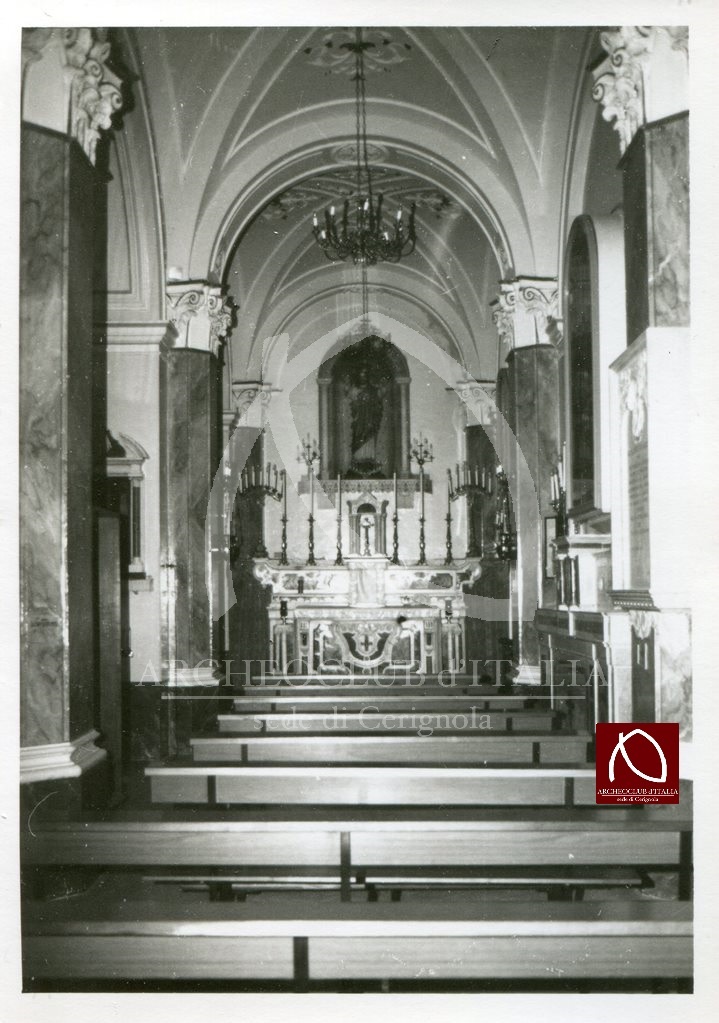

L’interno si arricchisce di tre Altari sulla parete della navata laterale di sinistra: San Cristoforo m., San Gerardo Maiella e Maria SS.ma Addolorata, sul fondo il Calvario con un grande Crocifisso; sulla destra due altri Altari: Santa Rosa da Lima, San Francesco d’Assisi; in fondo l’artistica Cappella della SS.mo Sacramento con l’altare policromo e la Statua del Cuore di Gesù, sulla parete destra in una nicchia la Statua di San Pompilio Maria Pirrotti. L’Altare Maggiore in artistici marmi policromi reca sopra, nella nicchia, la espressiva Statua, in cartapesta, di San Gioacchino con Maria Bambina, Santo TITOLARE della Chiesa e della PARROCCHIA.

La nostra Chiesa di S. Gioacchino è stata, sin dal 1884, una fonte di intensa spiritualità e di notevole sostegno morale in una zona, purtroppo, “abbandonata” certamente da chi, l’Amministrazione Comunale dell’epoca, avrebbe dovuto rivitalizzare il Rione riscattandolo dal degrado che da sempre ha tenuto “prigioniero” ed oppresso ogni singolo abitante senza poter esprimere appieno la propria dignità esaltandola. La bella Chiesa di San Gioacchino esprime architettonicamente e con la sua inconfondibile decorazione con “TUFO A VISTA” ciò che l’Architetto Giuseppe Pisanti, napoletano, aveva progettato e andava realizzando nella costruzione del Monumentale Duomo “Tonti”, la nuova maestosa Cattedrale di Cerignola. Questo tipo di architettura e decorazione, utilizzando il tufo di Canosa della varietà CARPARO, solido, massiccio, duro e resistente alle intemperie atmosferiche non andava intonacato e lasciava intravedere, tra l’altro nelle sue pregevolezze, un bel colore giallo paglierino che, una volta inondato di luce solare, ridonava una ridondante luce cromatica. Lo stesso Pisanti, progettò e realizzò la Scuola Agraria, inaugurata nel 1890 (12).

Diverse nostre Chiese ricalcarono questo tipo di decorazione: San Domenico, nella facciata in stile neogotico con le due Torri campanarie laterali (13), la Chiesa di Sant’Antonio, ricostruita nel 1882 dalla Confraternita di Maria Santissima della Pietà, abbattendo quella precedente del ‘500 (14); La Chiesa del Buon Consiglio (15), nel Rione Cittadella, voluta ed iniziata dal Parroco Canonico Antonio Palladino; la Chiesa di Cristo Re (16), nel quartiere, precedentemente chiamato “Senza Cristo”, costruita nel 1937. Questo tipo di decorazione fu adottata anche per degli edifici pubblici: gli Ospedali Riuniti “Tommaso Russo” (fine ‘800), il Teatro Comunale (17), la originaria recinzione in muratura con i tufi a vista sul solo lato di Via Puglie (1901) della Villa Comunale “Umberto I°”, la ex Camera del Lavoro (1909) in Via Sant’Antonio, n. 22, il Mulino Caprarella (1901), sempre sulla stessa strada; l’edifico scolastico “Carducci” (1906), la Caserma “N. Bixio” (ca.1911), alle spalle della Chiesa di San Domenico; il Mulino “Pizzi” (1912), l’edificio de “L’Officina Elettrica” (inizi ‘900), in Via Tredici Italiani, etc. Anche le abitazioni private furono influenzate dalla medesima decorazione, dalle residenze signorili a quelle, che erano soprattutto di quartieri proletari: Palazzo Grillo (inizi ‘900), in Corso Roma non terminato, poi abbattuto, Palazzo Rosa, su Corso Roma, abbattuto, Palazzo Vasciaveo (1909) in Via Modena, Palazzo Simone (inizi seconda metà ‘800) difronte alla Villa Comunale; interi Quartieri con disposizione a scacchiere furono costruiti tra la fine dell’800 sino agli inizi del ‘900: Rione Cittadella, Posillipo, San Gioacchino, Pozzocarrozza, etc. Stesso modello i vari Capannoni in muratura con coperture a capriate in legno utilizzati come cantine, frantoi, magazzini, depositi, per la lavorazione dei prodotti della terra presenti nella periferia cittadina ma anche disseminati nelle numerose contrade del vasto agro sempre per ricoveri di merce, prodotti della terra, di animali ed attrezzi agricoli.

Quello che la “Cronistoria” riporta è raccapricciante e richiede un notevole sforzo mentale nel poter effettuare un raffronto tra ieri ed oggi delle condizioni in cui vivevano gli abitanti del Rione “San Gioacchino”. Viene descritta una realtà drammatica, uno spaccato di vita sociale di fine Ottocento aderente, purtroppo alla quotidianità in quella zona, certamente, ma anche in altre periferiche. C’è bisogno di fare un grande passo indietro di 133 anni (1884) quando il Cav. Francesco Cirillo decise di far costruire la Chiesa a sue spese. Questo nostro ricco benefattore era religiosissimo e, certamente, anche come studioso e storico di Cerignola, conosceva molto bene questo Rione, probabilmente, era ancora in via di formazione, urbanisticamente parlando, letteralmente abbandonato a se stesso. Nulla facevano le Amministrazioni Comunali dell’epoca. Era un rione “rurale” (così lo chiama Nicola Zingarelli (18). Campagna, confinante con la Strada Sant’Antonio e la parte posteriore del bel Teatro Comunale “Saverio Mercadante”(inaugurato nel 1868). La miseria era sotto gli occhi di tutti. Il contrasto sociale era troppo evidente e molto sproporzionato, insopportabile. Al lusso, al divertimento, al benessere si contrapponeva con prepotenza la miseria più squallida. La presenza di notevole quantità di animali: cavalli, asini, muli, animali da cortile quali galline, oche, conigli… nelle abitazioni produceva letame che si accumulava in enorme quantità e non veniva rimosso, era una regola generale che si manifestava anche in altri rioni, soprattutto quelli trovantisi in periferia. Lo storico Canonico Luigi Conte, già nel 1853, scriveva in proposito che: ”[…] – Igiene pubblica e privata – Per questo ramo tanto importante di pubblica Amministrazione è desiderabile un po’ più di amor patrio, e facciam voti che l’interesse, il corrivo, la parzialità, l’intrigo non prevalgono mai al pubblico bene, e giammai si vegga riprovevole non curanza, o la frode…I contadini ammettono nelle loro abitazioni il consorzio dei cavalli, degli asini, ect. Si ammonticchia il letame presso la città, in modo da recar danno e noja: e varii cibi malsani di cui si nutriscono i contadini sono alle volte di nocumento alla salute[…]” (19). Attingiamo dallo storico Saverio La Sorsa il quale scrive che già nel 1819 l’Amministrazione Comunale (il Decurionato) si interessò della questione igienica approvando un importante Regolamento con pene per i trasgressori: “[…] 10 – E’ vietato tenere innanzi alla porta mucchi di letame . 11 – E’ vietato tenere bovi, carri, carrette, mangiatoie ed altri impedimenti nelle strade, e dei porci sciolti e vaganti […]” (20). Dal 1819 al 1853 purtroppo le Deliberazioni votate e i Regolamenti adottati venivano quasi sempre trasgrediti da chi doveva osservarli e da chi aveva il compito di vigilare. Credo opportuno riportare un dato significativo quello riportato dal Sac. Luigi Conte e cioè che su di una popolazione di 20.000 abitanti, fra gli altri 6.750 risultavano “Possidenti”, a fronte di 8.075 “Contadini”, 328 “Mendici”, 4.000 “Artigiani e domestici”… (21). Il potere politico cittadino si muove solo in una unica direzione: tutelare solo i propri interessi, mettendo in atto solo promesse pur sapendo di non mantenerle. Nonostante Deliberazioni Comunali, sin dagli inizi dell’Ottocento, come abbiamo già riportato, anche nel 1872 (22) “[…] Il Consiglio Comunale approvava il nuovo regolamento che comprendeva 209 articoli, nei quali si davano minute norme sulle salubrità delle abitazioni, delle bevande e degli alimenti; sul modo come premunirsi dalle malattie contagiose ed infettive; sulla pulizia delle case, dei pozzi e delle cisterne, delle fonti, delle chiese, delle strade , delle scuole, … e si sancivano disposizioni circa il lavoro delle donne e dei fanciulli, comminando gravi pene per i trasgressori…L’anno successivo fu approvato il nuovo regolamento edilizio, e nel 1877 il nuovo piano regolatore per dare alla città uno sviluppo più armonico, ed evitare gli sconci spesse volte deplorevoli […]”. Purtroppo tutto puntualmente viene disatteso; continuano ad essere abitati i seminterrati (jusi), rifiuti e sporcizia dilagano nelle strade, animali in casa e per le strade e così via. L’assenza di igiene rendeva la vita sempre più precaria. Nella fine dell’800 e gli inizi del ‘900 prendevano il sopravvento numerose malattie infettive di sempre, mai sopite. Colera e purtroppo tante altre malattie che decimavano la popolazione soprattutto nelle suddette zone igienicamente molto precarie. Questi seminterrati, jusi fino agli anni’50 ed inizi ’60, ricordo benissimo, erano, anche se in minima parte, ancora abitati e non solo le strade con le case e palazzi ottocenteschi; in molte case vi era anche il cavallo che veniva considerato facente parte della “famiglia”; in più le stalle ubicate proprio al piano terra di molti palazzi emanavano cattivo odore che si sentiva già da lontano. Nella mia strada e quelle limitrofe, ero bambino, anni ’50, vi erano cavalli e muli nelle case. La “Cronistoria” è di un verismo sconvolgente infatti scrive sulla denominazione del Rione: “[…]Il letamaio, come si soleva denominarlo per disprezzo[…]” (23). La definizione “letamaio”, naturalmente inteso sotto tutti punti di vista, anche per l’assenza, credo, di un minimo di spiritualità. La “Cronistoria” ne fa un quadro realmente drammatico. Sappiamo anche che veniva denominato “Rione Porcile”, che è ancora peggio, definizione che andava a ledere la dignità umana di quella povera gente. Ma questa denominazione la ereditava, probabilmente sin dal ‘700. Infatti riportiamo quanto viene scritto sull’ APPREZZO ONCIARIO del 1742 a proposito della Scheda XXXXII relativa al ricco possidente Antonio Chiomenti sulle sue numerose proprietà in beni immobili: “[…]Possiede un’altro Territorio sito nel Luogo detto il Porcino confinante coll’Orto di S. Antonio di capacità di una , e c(irc)a 16 stimata di rendita annui carlini quattordeci, e grana quattro[…]” (24). Certo la Città e le zone più in vista, la Cerignola “bene”: vedeva le strade lastricate a basole, aumentava il numero dei fanali a petrolio per le vie principali, la pulizia delle strade, l’igiene delle case, delle botteghe, delle rivendite; la costruzione di Palazzi signorili e così via. Ma di questi Rioni “rurali”, trasformatisi in zone abitative, ne conosciamo anche altri erano, purtroppo, tenuti ai margini della società. Uno di questi il “RIONE SENZA CRISTO” (riportato per la prima volta). Ricordo che una targa marmorea, piccola, centinata, era murata sul prospetto del Mulino Pizzi, costruito nel 1912 che si affacciava in Via Sardegna: la stessa è andata sicuramente distrutta con l’abbattimento di parte dell’edificio del Mulino anni fa. Una denominazione molto forte e dispregiativa per gli abitanti: aveva tutto il sapore di un ghetto. La forte volontà e il notevole coraggio, profuso da Mons. Antonio Desantis, allora Canonico Parroco della Cattedrale “San Pietro Apostolo” – Duomo Tonti – fu il Fondatore della Chiesa di Cristo Re che con la piena condivisione e sostegno di S. E. Mons. Fr. Vittorio Consigliere, Vescovo delle Diocesi di Ascoli Satriano e di Cerignola, dell’Ordine dei PP. Cappuccini e l’aiuto finanziario di pii benefattori, nel suddetto Rione, fece costruire, nel 1937 (25), la Chiesa di Cristo Re, che divenne un centro propulsore di spiritualità, dando dignità agli abitanti che si erano visti “reclusi” dalla società, cambiando così la denominazione del rione in “RIONE CRISTO RE”.

Un altro aspetto fondamentale era quello della mancanza di istruzione in questi Rioni. Sappiamo molto bene l’alto livello di analfabetismo. Siamo sempre nel 1853, sulle Scuole scrive il Canonico Luigi Conte: “Vi sono quattro scuole pubbliche Comunali, che sono addette per l’istruzione delle classe povere. Due pe’ fanciulli, ai quali s’insegna il leggere, lo scrivere, la dottrina Cristiana e le regole principali dell’Aritmetica; e due per fanciulle, le quali vi trovano l’insegnamento delle prime arti donnesche, del leggere, dello scrivere, della dottrina Cristiana, e del ricamo … scarsissimo, in proporzione della popolazione, è il numero dei ragazzi che frequentano queste scuole; e ciò per la trascuratezza, e diremo pure per l’ingordigia dei genitori, bramosi solamente di trarre guadagno dalle fatiche di quelle tenere braccia. Vi ha pure altre scuole private pe’ Giovanetti, dove molte cose sono da lodare, ma il metodo d’insegnamento abbisogna di riforma” (26). Nicola Zingarelli scriveva: “[…]Si pensò prima al teatro (1868), che non alle scuole. Queste furono fondate nell’autunno del 1870 da una nuova amministrazione del Comune (sindaco Giuseppe Pirro), un istituto elementare, tecnico, ginnasiale […]” (27). Luigi Conte è stato molto lungimirante quando scrive dei bambini portati al lavoro, perché questa scandalosa e cattiva consuetudine dell’utilizzo della “tenera” manovalanza, con la complicità dei genitori, si è protratta fino agli inizi del ‘900, quando centinaia di bambini venivano utilizzati dai latifondisti per effettuare la scerbatura a mano degli innumerevoli estesi campi seminati a grano; un lavoro molto pesante, dalla mattina (molto prima dell’alba fino al tramonto inoltrato) fino a sera. L’infanzia rubata, bambini ai quali venivano sottratti il gioco, la scuola e la dignità. Costretti a lavorare chinati nei campi di grano con delle zappette, a loro misura (28) e posti in paranza, dovendo procedere tutti insieme sotto l’occhio vigile e minaccioso del Curatolo e del Sottocuratolo, ma è meglio dare la vera definizione: l’odiato SOPRASTANTE, un aguzzino. Immaginiamo che misera vita conducevano questi bambini dai sei a nove-dieci anni. Naturalmente la provenienza di questi “ANGELI” erano i soliti Rioni periferici, dove i nuclei familiari erano numerosi, potevano facilmente superare la decina. Anche Giuseppe Di Vittorio iniziò la sua vita da bracciante sin da bambino: “[…] ricordava il suo primo giorno di lavoro: un vecchio contadino lo portò nei campi per raccogliere piselli: così che a sette anni e mezzo, entrava a far parte della “cafoneria” pugliese” (29). Erano i “serbatoi” naturali umani dove attingere in qualsiasi momento per i campi, per l’artigianato locale. Le condizioni sociali, morali e spirituali erano pessime, certamente anche per il nostro Rione, non c’è dubbio. Per sconfiggere questi endemici problemi negativi, bisognava far leva sui giovanissimi, per avviarli all’alfabetizzazione, nei quali si poteva riporre un minimo di fiducia e soprattutto aprire un dialogo con i genitori, molto riottosi e abbrutiti dal duro lavoro. Sempre lo storico Canonico Luigi Conte scrive (1853): “[…] Nessun altro luogo in Cerignola esiste, dove la gioventù potesse apparare la scienza, e le lettere. Non così era nei tempi andati. Piacchè le armi straniere fossero ricomparse per travagliare questo Reame, Cerignola contava fra le sue mura cinque case Religiose. Quei benedetti Padri diffondendo la Santa parola del Divino Maestro, interamente si addicevano al progresso morale, scientifico e religioso della gioventù. Nella militare occupazione francese le pingui entrate di questi Religiosi, ammontanti a meglio di ducati tremila annui, furono conferite al Real Collegio di S. Carlo alle Mortelle. Facciam voti che quei Reverendi figli del Calasanzio, cotanto rispettabili promotori della pubblica ben intesa istruzione, prendendo in considerazione la provenienza delle rendite suddette, vengano in ajuto alla gioventù Cerignolana, e s’inducano a stabilire qui due scuole, una di belle lettere, di filosofia l’altra; onde dar mezzo ai patrii ingegni di acquistare quelle cognizioni cui anelano, e dalle quali li tiene miseramente lontani la mancanza di mezzi” (30). Luigi Conte, ma credo anche la Città stessa, non credendo al potere amministrativo che governava la cosa pubblica, ma lo stesso valeva per la Chiesa, si convince che il problema della gioventù possa essere superato con la venuta dei Padri Scolopi. “Il popolo era stato per tanti anni nell’ignoranza quasi completa, e può dirsi che tranne poche eccezioni, la grande maggioranza era ancora nelle condizioni di analfabetismo. Per ovviare a questa vergogna il Comune aumentò le scuole, man mano che se ne presentasse l’opportunità. Nel 1860 le classi elementari erano tre, mentre nel 1862 salirono a sette, di cui quattro femminili e tre maschili; nel 1870 erano 15 per salire nel 1880 a 21 e nel 1890 a 28” (31). La popolazione contava”[…] 24 mila nel 1880, a 25 mila nel 1890, per raggiungere i 34 mila nel 1900 e i 40 mila nel 1910 (32). Nel 1861 si discusse dal Decurionato quanto già aveva scritto Luigi Conte a proposito della venuta dei Padri Scolopi con la fondazione di un loro Collegio (33), “[…]Ma la maggioranza respinse tale progetto” (34). I Padri Scolopi, a Napoli: “[…] Nella Duchesca (contrada così detta dalle ville di Alfonso il Duca di Calabria figlio di Ferrante I° d’Aragona) sono: la chiesa della Natività di Gesù col monastero fondato ivi da S. Giuseppe Calasanzio, e fu questa la prima casa che gli Scolopi ebbero a Napoli, che nel Decennio divenne quartiere, finchè nel 1852 fu in parte concessa ai Serviti…dedicarono all’Addolorata[…]” (35). La Chiesa oggi non più esistente, in quanto demolita in seguito al bombardamento nel Secondo Conflitto Mondiale e non più ricostruita ma adibito il suolo a parcheggio. Purtroppo, durante lo stesso Bombardamento anche l’edificio della Scuola andò distrutto. Oggi, al suo posto, vi è l'”Hotel S. Giorgio” in Vico VIII° Duchesca. Uno dei locali a piano terra reca una Targa Marmorea con la seguente iscrizione: “SAN GIUSEPPE CALASANZIO / QUI NEL RIONE DUCHESCA / FONDO’ NEL 1626 / LA 1a SCUOLA POPOLARE GRATUITA / PADRI SCOLOPI – GIUBILEO 2000″. In questo locale a destra vi è la Statua in cartapesta di Cristo Morto, sulla sinistra, sempre in cartapesta San Giuseppe Artigiano, segue il Simulacro della Vergine Addolorata con abiti in stoffa, al centro una Edicola in Marmi policromi con piccola mensa dove è esposto un QUADRO che raffigura San Giuseppe Calasanzio attorniato da bambini. Sappiamo che S. Giuseppe Calasanzio, spagnuolo (1557-1648), fonda a Roma l’Ordine dei Chierici Regolari Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie, più breve nella dizione SCOLOPI. “[…] A Roma, colpito dalla miseria in cui vivevano i ragazzi abbandonati, fonda un nuovo religioso con l’obiettivo di dare un’istruzione ai più poveri e combatte l’analfabetismo, l’ignoranza e la criminalità. Scrive il Santo: “E’ missione nobilissima e fonte di grandi meriti quella di dedicarsi all’educazione dei fanciulli, specialmente poveri, per aiutarli a conseguire la vita eterna. Chi si fa loro maestro e, attraverso la formazione intellettuale, s’insegna a educarli, soprattutto nella fede e nella pietà, come in qualche modo verso i fanciulli l’ufficio stesso del loro angelo custode, ed è altamente benemerito del loro sviluppo umano e cristiano” (36). Fallito il tentativo intrapreso del Decurionato di Cerignola di far venire gli Scolopi, evidentemente non c’era altra soluzione che far perno sulla Chiesa locale e soprattutto sulla forza e bontà d’animo, forte spirito religioso ed altruistico di alcuni Sacerdoti e soprattutto di pii benefattori, nel nostro caso FRANCESCO CIRILLO.

Cerignola, 23 Luglio 2017 Matteo Stuppiello

Bibliografia e Note

12. DANIELE CELLAMARE, Pietro Mascagni “Cerignola, culla della mia Musica”, Fratelli Palombi Editori Roma, 1965, 15.

13. MATTEO STUPPIELLO, Don Antonio Palladino e il suo tempo, San Ferdinando di Puglia, 1996, pp. 28-29, foto nn. 25 – 27. Stampato con il parziale patrocinio dell’Amministrazione Comunale – Assessorato Pubblica istruzione e Cultura, edito dal Centro Studi e Ricerche “Torre Alemanna”, dall’Archeoclub d’Italia Sede di Cerignola e dal Museo Etnografico Cerignolano (1979). La didascalia a commento della fotografia, n. 29, pubblicata, recita: “Momento di pausa durante i lavori di costruzione del prospetto principale, in tufo a vista con elementi litici… – Foto d’epoca (1890)”.

14. MATTEO STUPPIELLO, La Chiesa del Purgatorio…, op. cit., cap. V – scheda 11, p. 28; pp. 163-164; MATTEO STUPPIELLO, La realtà confraternale a Cerignola (secc. XVI-XX), AA.VV. Le confraternite pugliesi in età moderna 2, a cura di LIANA BERTOLDI LENOCI – Atti del seminario internazionale di studi 27-28-29 aprile 1989, Schena Editore – Centro Ricerche di storia religiosa in Puglia, Fasano di Puglia, 1990, p. 508-509.

15. MATTEO STUPPIELLO, Don Antonio…, op. cit., p. 57, foto n. 91. La didascalia a commento della foto: “Chiesa e Pia Opera del Buon Consiglio (1921). Notevole la decorazione esterna con tufo a vista – Foto d’epoca (1935)”.

16. MATTEO STUPPIELLO, L’artistica Statua lignea di Cristo Re benedetta e donata dal Papa Pio XI nel 1937 alla Chiesa di Cristo Re di Cerignola, Cerignola 20 novembre 2015; MATTEO STUPPIELLO, Le Campane della Chiesa di Cristo Re, Cerignola, 27 gennaio 2016; MATTEO STUPPIELLO, Riportata ai fedeli l’antica effigie di Maria SS.ma del Sabato, Cerignola, 2 febbraio 2016. Pubblicati sul nostro sito www.archeoclubcerignola.com.

17. SAVERIO LA SORSA, La Città di Cerignola nel Secolo XIX con prefazione di NICOLA ZINGARELLI, Bari-Roma – F. CASINI e FIGLIO Editori, 1931, p. 204; DANIELE CELLAMARE, Pietro Mascagni…, op. cit., p.20.

18. SAVERIO LA SORSA, La Città di Cerignola…, op. cit., p. 14.

19. LUIGI CONTE, Cerignola, in “Il Regno delle Due Sicilie descritto ed illustrato, Napoli 1853, a cura di FILIPPO CIRELLI, vol. viii, fs. 1* (Capitanata), p. 75.

20. SAVERIO LA SORSA, La Città di Cerignola…, op. cit., p. 43.

21. LUIGI CONTE, Cerignola…, op. cit., p. 75.

22. SAVERIO LA SORSA, La Città…, op. cit., p.197.

23. “Cronistoria”.

24. ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI – Regia Camera Sommaria – Catasto Onciario, vol. 7035 – Cerignola, cc. Da 293 v. a 295 r. XXXXII. Già pubblicata in MATTEO STUPPIELLO, La Chiesa del Purgatorio…, op. cit., pp. 7072.

25. Si veda la precedente nota 9.

26. LUIGI CONTE, Cerignola…, op. cit., p. 77.

27. SAVERIO LA SORSA, La Città di Cerignola…, op. cit., p. 13.

28. Sul MUSEO ETNOGRAFICO CERIGNOLANO (1979) nella Sala dell’AGRICOLTURA vi sono tre rari esemplari delle zappette a misura di bambini per la scerbatura.

29. “GIUSEPPE DI VITTORIO – Una vita al servizio del popolo” – Supplemento al n. 46 di “LAVORO” del 17 novembre 1957 – Settimanale Illustrato della C.G.I.L., Torino – Roma, p. 4.

30. LUIGI CONTE, Cerignola…, op. cit., pp. 71-72.

31. SAVERIO LA SORSA, La Città di Cerignola…, op. cit., p. 199-200.

32. ibid., p. 242.

33. LUIGI CONTE, Cerignola…, op. cit., , pp. 71-72.

34. SAVERIO LA SORSA, La Città di Cerignola…, op. cit., p.201.

35. GENNARO ASPRENO GALANTE, Guida sacra della Città di Napoli, Napoli, 1872, p. 273.

36. DOMENICO AGASSO, San Giuseppe Calasanzio Sacerdote – 25 agosto – Memoria facoltativa, in www.santiebeati.it – Fonte: FAMIGLIA CRISTIANA.